习近平总书记全国教育大会上指出,“要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系,形成更高水平的人才培养体系”。他强调立德树人是教育的根本任务,立德就是要在坚定青少年理想信念、塑造青少年道德品质、涵养青少年法治素养方面下大功夫、花大力气。他还指出“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。在5000多年交明发展中孕育的中华优秀传统文化,在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识。”

中学新的课程标准2017年发布,德语、西语、日、法语都有了课标。2018年9月,教育部把西班牙语正式纳入普通高中课程。新课标中对于学科的核心素养主要从语言、思维、文化和学习能力方面做了详细的阐述。如何将中国文化方面融入复语日常教学,并依据这些内容对学生进行阶段性和终结性评价,也正是复语组教师们深入探讨的主题。我校复语教师在教学教研工作中,一直秉持文化自信的核心思想,致力于多维度提升学生的核心素养、培养中华文化主体意识,将中国优秀传统文化融入外语课堂,引导学生在提高跨文化交际水平的同时,更要主动传播中华文化,展示中华文化魅力。

我校初中西班牙语教师孙红茜在教学中砥砺深耕,以我校学生代表中国参加“第十一届世界遗产青年论坛”准备、研学、成果汇报进行分析,并以此分析结果为基础,创新性把校本课程“世界遗产与我”融入西班牙语课堂,在教学中向学生渗透中华优秀传统文化,有助于培养具有健全人格、德才兼备的社会主义建设者和接班人,实现中华民族伟大复兴的中国梦。

孙红茜老师的教学论文《立德树人视域下西班牙语课程文化意识提升路径》发表在最新的《海淀教育》期刊2022年第1期,为我校复语教研能力添砖加瓦,也为其他复语教师提供了教育教学新思路。

海淀教育期刊发表原文

立德树人视域下西班牙语课程文化意识提升路径

-以“世界遗产与我”主题活动为例

摘要:本文通过对北京外国语大学附属外国语学校(北外附校)代表中国参加“第十一届世界遗产青年论坛”准备、研学、成果汇报进行分析,并以此分析结果为基础,结合笔者在教学实践中所总结的西班牙语教学中怎样融入中国文化的途径的探讨,提出如何将中国文化方面融入复语(西班牙语、德语、法语、日语、俄语)日常教学的方法。

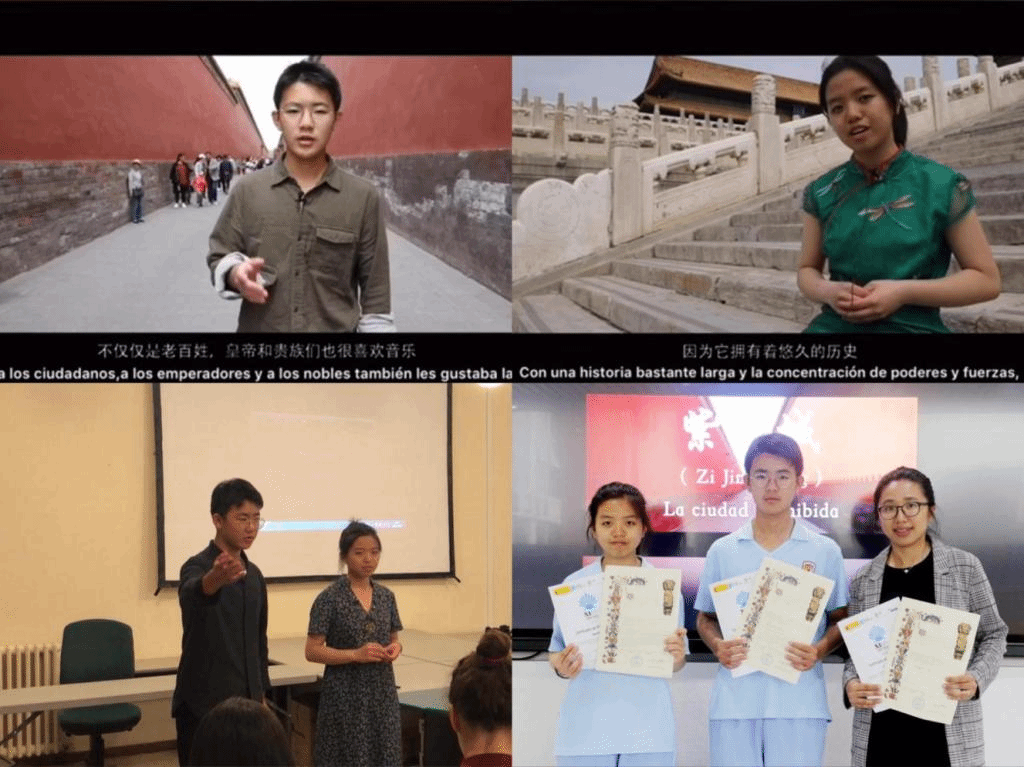

2019年,笔者带领北外附校初二西语班郭怡霖、王卫青两位同学作为中国小使者,赴西班牙参加“第11届联合国教科文组织世界遗产青年论坛”。全球32名学生来自四大洲、11个不同国家参加了此次论坛。在论坛中,我校两位学生作为中国唯一代表展示中国世界文化遗产“故宫”与我的故事。为了准备此次论坛,西语备课组展开了“立德树人”视域下西班牙语课程文化意识提升路径-“世界遗产与我”主题活动。

一、立德树人背景下文化意识的阻碍

1、文化意识缺失

目前适用于中学生的西班牙语教材缺乏对中国文化的讲解,教学中出现“本土文化失语现象”,即学生无法用较流利的语言、也无意识主动介绍和传播本国文化,表述不清或逻辑混乱。中国学生学习外语的目的是传播中国文化,在交流中建立对文化的自信,因此在课堂中加入让学生用目的国语言介绍中国文化部分势在必行。

2、文化自觉缺失

教师将课堂教材化、固定化导致课程更加偏向语用,缺乏对文化浸润,课堂缺乏师生对文化的共同理解、批判的建构性。教材因缺少涉及中国本土文化及社会话题,老师、学生缺少把挖掘语言内涵,展开文化学习的自觉性。

二、“立德树人”视域下西班牙语课程文化意识提升路径-具体活动实施

1、“以生为本”的课程文化主体意识

针对教材存在的问题,西语备课组“以生为本”,真正考虑学生的需求,针对此次“世界遗产青年论坛”,西语教师在文化扩充方面与时俱进,运用“互联网+”带来的便利提高自身对文化容量的积累,制定了“世界遗产与我”主题活动的教学计划。

在具体的课程实施中,落实立德树人,因材施教,丰富课堂的组织形式,让立德树人的西班牙语学习充满乐趣,拉近师生的合作距离,提高课堂效率。在课堂中,隐去教师一言堂的教学,学生渐渐的成为课堂的主人,真正的让学习发生。唤醒学生的文化主体意识。比如在讲解“什么是世界遗产?”的课程中,教师启发式提问,让大家用一个词来形容世界遗产。同学们用西语单词回答:文化、历史、学习、礼物、古老、重要、保护......其次,把学生的词汇按照词性分类形容词、动词、副词、名词。接下来,播放了一段在西班牙大街上采访的视频,“你觉得什么是世界遗产?”再次,四个人一小组用五分钟总结出能概括世界遗产的一句话。最后,教师根据各组的结论,总结出世界遗产是人类罕见的、目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。通过“立德树人、因材施教”在课程中的实践,真正做到了在讲解语言的过程中让学生主动思考并得出了世界遗产的概念,关注学生主体,把语言教学和文化教学桥面的融合起来,为培养更加优秀的外语人才蓄能。

2、加强文化自觉的课程文化意识

学生是文化的载体,是文化传统和创新生力军。在学生进行“世界遗产与我”的选题时,教师应该有意识地关照学生文化经历和学生真实文化诉求,加强学生的主体意识,时刻关注学生的喜好。我国世界遗产总数已达55处,学生在选题时无处下手,教师指导学生,选择与自己经历或兴趣相关的世界遗产。探索创造具有时代特征、北京特色、学生特点、教育特质的艺术实践活动研究。两名学生选定故宫后,教师又引导学生在起草前认真思考,一篇演讲稿最重要的地方是什么?根据学生的阐述总结出三点(1)观点明确;(2)语言表达;(3)内容有趣。切记不要把文章写成百度翻译版故宫介绍。最终王卫青同学介绍“故宫里的音乐发展以及与西方音乐的融合”;郭怡霖同学将介绍“故宫里的书法结构及作品和古代女子在宫中地位”。

3、注重文化体验过程

中学生是价值观形成的关键时期,是学生道德情感走向道德意志和道德行为的关键阶段。在中学阶段,学生通过对文化的理解和自身的判断标准,明白事物的是非本质,形成正确的观点。因此,文化的引领和道德情感的培养在这一阶段尤为重要。

西语教学中我们也尝试与地理、生物、历史等学科结合,扩充学生的知识面,以便学生更好的理解语言背后更多文化知识。在学生选定题目后,我们邀请到学校的历史老师,与学生分享故宫博物院在迈向世界一流博物馆的进程中,所采取的一系列改革措施和实践经验,故宫的工作人员致力于让沉睡的文物活起来,向世界展示中华传统文化。通过讲解让学生努力达成立体文化体验,达到深度文化理解的目的。学生不负众望用独特的视角、缜密的逻辑、流利的西班牙语按照主委会的要求成功录制了“世界遗产与我-故宫”的视频。

4、实现文化传递

在立德树人的背景下,经过笔试、演讲,选拔出初二五班郭怡霖、王卫青作为“中国小使者”代表我校参加在西班牙马德里、圣地亚哥德孔波斯特拉举办的“第11届联合国教科文组织世界遗产青年论坛”,体验5天的世界遗产之旅,其中包括参观学习、文化学习、实践活动、文化展示等。

在这次活动中,通过与各国的小使者的交谈,我校两名学生对各国世界文化遗产有了更直观的认识,并发现外国的小使者对中国的书法、文化有着及其浓厚的兴趣。应大家的要求,两名学生给每位与会者写了中文名字,耐心的教他们朗读,解释名字的意思。

在主委会组织的文化体验中,两位同学积极的进行文化对比,无时无刻不在用西班牙语讲述着“中国的故事”,真实的感受到了语言是传播文化的桥梁。印象深刻的活动有“体验古罗马建筑工艺”。教师讲解着聪明的古罗马工匠不借助水泥等外力凭借着对石头形状的特点选材,用石锤改变石头的边缘形状,完成石头垒砌筑墙最后建造出无数宏伟的建筑。现在仍有人学习此项工艺为的是让更多人能了解它,并致力于世界遗产的修复工作。各国小使者发表看法时,郭怡霖、王卫青说到:“中国古建筑不同于欧洲多用石头,而多以木头为主,2009年,中国传统木结构建筑营造技艺(北京故宫)列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。故宫是纯木构建筑,没有使用一颗铁钉。与现代人居住的钢筋水泥小格子相比,简直是天地的造化,是大自然的鬼斧神工!”

三、日常复语教学中怎样融入中国文化

本次活动是在参加“第11届联合国教科文组织世界遗产青年论坛”的契机下展开,在常规教学中关于中国文化讲授并不系统。

中学新的课程标准2017年发布,德语、西语、日、法语都有了课标。2018年9月,教育部把西班牙语正式纳入普通高中课程。新课标中对于学科的核心素养主要从语言、思维、文化和学习能力方面做了详细的阐述。如何将中国文化方面融入复语日常教学,并依据这些内容对学生进行阶段性和终结性评价,也正是复语组教师们深入探讨的主题。在课堂教学中我们可以尝试做如下几点:

1、 文化的教学按照学生年龄、语言等级等进行分层和分类,实现渐进式的目标。

作为教师在语言教学中应获取、筛选和归纳大量信息,做好课前的自学工作,课上利用活动、扮演、阅读等不同阶段的教学活动来进行文化和知识的输出,最后通过比较和反馈来进行教学成果评估。如中秋节,初一安排用西语介绍节日的朗读;初二安排阅读理解;初三安排中秋节与西方哪些节日类似,庆祝方法上的异同。

2、教师引发学生对文化差异的思考,更多维度的角度去认知世界

如西语文化活动墨西哥亡灵节——在西方文化里逝者得永恒,因此亡灵节庆祝与死者的重聚、团圆,气氛欢快;而东方文化基于轮回,清明节追思生命的可贵与不复得。文化的教育的目的正是让学生以更多维度的角度去认知世界,因此意义重大,不容忽视。

3、 加强复语班文化建设、丰富课下活动

加强复语班文化环境建设:在班里设西语自学角,定期展示中国文化词汇,如中国美食西语表达,北京主要景点西语表达,注重中西对比文化研究。可以把“世界遗产与我的演讲比赛”作为常规比赛项目。

4、加强复语老师对文化理念的理解

教研组应该注重发挥首都文化中心优势,可以以故宫活动为例,发挥首都文化优势,按学期确定研学课题,利用好国内外教育资源,增强人才培养与经济社会发展以及建设文化强国的契合度,创建协同育人的艺术人才培养模式。

5、对学生进行阶段性和终结性评价

将文化教学内容根据主题分为课程必修分、课后比赛、兴趣加分纳入过程性评价,引导学生理解文化对于学习语言的重要。

文化因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文化的引领过程实际是德育教育“认知-情感-意志-行为”的转化过程,学生在文化体验中产生共鸣,从而加强了文化自信,内化为自身的优秀的文化品格,从而达到能坚守和传递文化的品格过程。所以文化教育的过程,也就是学生价值观缔造的过程。立德树人是我们的教育目标,文化是立德树人的支撑,是德育教育的基石。