在“诵读”中觅得古典之善美

——指向“核心素养”的初中语文课堂教学实践与研究系列报道(二)

诵读,是语音、语调、语速、语气等的技能训练和普通话训练的学习活动,在初中阶段的课堂上,其最常见的形式是作为“明线”贯串于各个教学环节之中,以“诵读”推进学习的深入、传达内蕴的情感活动,并直观反馈学生对于文本理解的程度,多用于美文教学及诗歌教学。遗憾的是,在具体实施的过程中,很多老师对于诵读与理解、品析、鉴赏 、评述如何平衡、如何分寸得宜把握得不是非常到位,结果使诵读要么有始无终,要么脱离于文本理解而孤立存在,都失却了其本应具有的教学价值。9月18日初三年级的郑红艳老师在国际班的一节《诗经》对比阅读课在具体实施的层次步骤上给大家进行了非常好的示范。

这节课的诵读实施过程及设计意图是这样的:

环节一:激趣

这是诵读的前提。截取《经典咏流传》视频片段导入,旨在通过撒贝宁诵读《关雎》、大学教授仇海平及其留学生们以“和诗以歌”的形式共同演绎《关雎》的精彩片段,激起国际班学生的“共情”,营造一种美妙的学习氛围,提供一个诵读的隐含的标准,同时也让学生走进并感受《诗经》的魅力,无形中也具有了勇担传承经典、传播中国文化重任的意识。

环节二:读准

这是诵读的基本要求。学生齐声朗读《关雎》《蒹葭》,要求口眼并用,心到口到,不添字,不漏字,不读破句,音量适中,语速合适。

环节三:读通

这是诵读的关键。首先学生结合课下注释,自由朗读,疏通诗歌基本意思,同伴间互相交流。接着男生齐读《关雎》的趣译诗歌,女生齐读《蒹葭》的趣译诗歌。然后要求学生读出故事,用简要的语言概括诗歌内容。这一环节的设置是旨在前面两次朗读以及同伴间交流的基础上,训练学生的语感,把握意脉,领悟内容。同时也是对前面几个环节设置的效果进行反馈。

环节四:读透

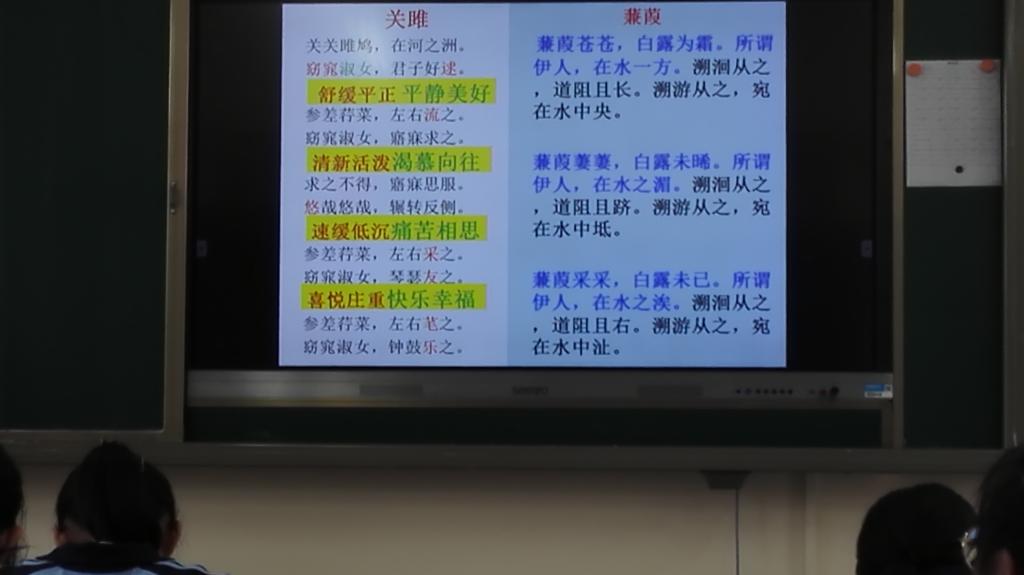

这是诵读的深入。学生通过诵读初步感知诗歌的四言为主、重章叠唱等形式上的鲜明特点,在语感更贴近诗情的感受;通过诵读语调的变化体会《关雎》和谐美好中的舒缓平正,思念向往中的清新活泼,痛苦相思中的舒缓低沉,快乐幸福中的喜悦庄重;通过诵读体会《蒹葭》每章前四句的空虚惆怅、后四句的怅惘执着的婉曲的情感。诵读的过程,把握诗歌的基调、体味构思的妙处,就是训练思维,同时也便于学生记诵。

环节五:读活

这是诵读的升华。通过设计“《关雎》是怎样抒发男主人公的相思之情的”“《蒹葭》是怎样表现诗人对爱情的执着追求的”探究问题来进一步诵读,引发学生对这两首诗歌在写作手法(比兴、情景交融、虚实相生、重章叠唱等)的分析思考,进而体会到两首诗歌的异同。并进一步引领学生拓展关于“伊人”的别样解读,体会孔子关于《关雎》“乐而不淫,哀而不伤”的评价。引导学生积极面对生活学习中的困难,树立正确的人生观和价值观。读书的目的是求知,求善美,只有理解了文本的内涵才能真正将朗读表现至完美。