为了更好地促进教师专业发展,提升教师的教育教学水平,打造精品课堂,引导教师研究课堂,提升教学质量,小学科学教研组开展了为期四周的骨干教师展示课活动。

尹小楠老师执教六年级《条件判断》一课。本节课教学中,尹小楠以猜数游戏导入,采用对话的形式与学生讨论生活中需要进行“判断”的现象,充分调动了学生的探究热情。通过“制作一款加法运算器”这个案例,学生充分感受了判断的用法,明确“条件设置”对于判断的重要性,同时掌握“变量”的用法。本节课的最大特点是倡导学生把自己所学知识应用到实践活动中,在实践中创新,在创新中实践。因此,在设计教学环节中关注结合生活实例,从不同角度和不同层面出发,引导学生发散思维,鼓励学生大胆表达,在合作交流的过程中逐步建立提出问题、分析问题与解决问题的思维方式。

冯燕老师执教教科版科学教材《仰望天空》一课,隶属于地球与宇宙领域。地球与宇宙领域的学习方法主要为观察、描述、模拟实验,本课为单元起始课,重点放在学习方法的习得,学生通过运用不同的学习方法,认识太阳、地球和月球的基本特征,并将信息整理在维恩图中,维恩图将学生的思维外显化,随着课程的深入学习,维恩图不断更新达成教学目标。在课堂起始,通过小卡片梳理前认知,外显在板书上的维恩图中;接着通过观察图片、模拟实验继续进行探究,认识地球与月球的基本特征,更新维恩图;在课堂的最后环节,鼓励学生提出更多关于地球与宇宙领域可研究的问题,即可作为单元后续内容的关键问题。整堂课教具准备充分,注重学生生成,课程脉络清晰。

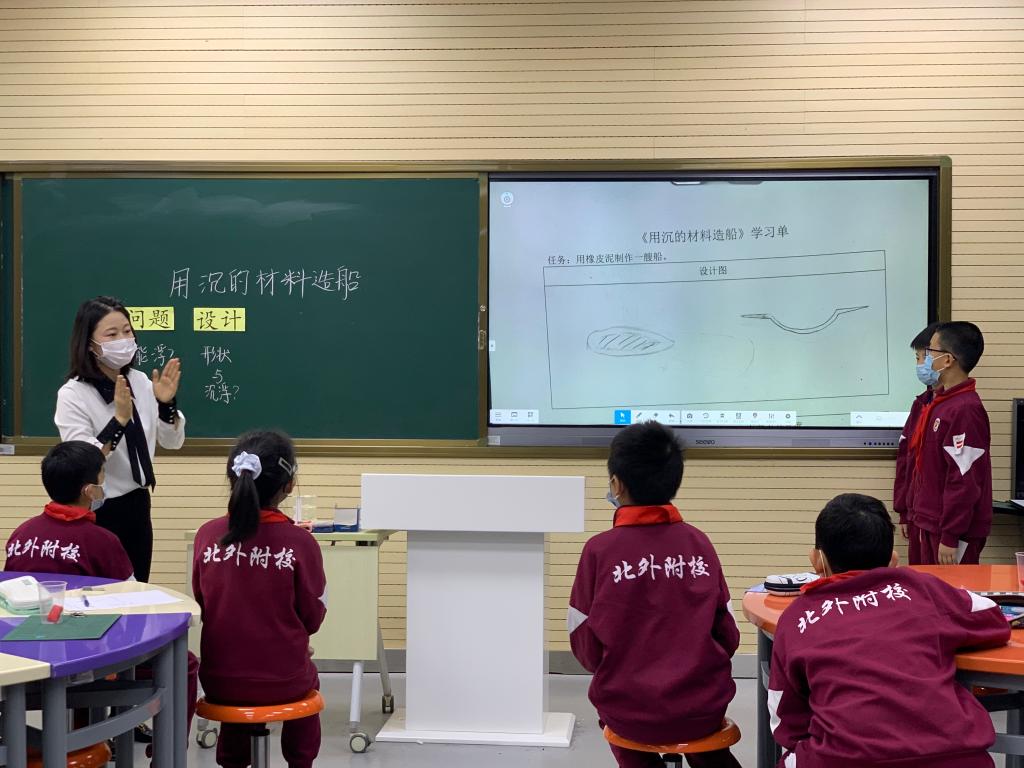

王姝老师执教教科版五年级科学下册第二单元《船的研究》第三课《用沉的材料造船》。本课隶属于技术与工程领域,对应课标中核心概念为:“18.3 工程设计需要考虑可利用的条件和制约因素,并不断改进和完善。”在认识船及了解船发展历史的基础上,研究船的承载、稳定及行驶等性能。课程通过问题聚焦、实践探索及研讨活动,分别由简单到复杂,封闭到开放,逐步引领学生利用轻的材料、重的材料造船,再以此为基础分别从承载、动力两方面改进船的性能,最后自主设计制造船,并检验行驶效果。该课以“沉的材料能否造船”为切入点,使学生产生认知冲突,学生在查阅“东风号”资料中发现沉的材料可以造船,在课堂上使用在水中下沉的橡皮泥来尝试做船。王姝通过“问题-设计-制作-测试-改进”的工程研究过程,培养学生的工程思维,帮助学生建构“物体的排水量越大,船越容易浮起来”的科学概念,从而进一步改进船。

安雪静老师执教的是六年级科学下册《物质的变化》单元第三课《发现变化中的新物质》。学生从身边的物质变化现象开始研究,观察物质变化及其伴随的现象,认识物理变化与化学变化的本质特征,研究视野从身边熟悉的物质变化逐渐扩展到地球家园与生命体里的物质变化,引导学生感受物质变化的神奇、美丽。安雪静带领学生从厨房中的物质变化出发,研究美味的焦糖是如何制作出来的,观察白砂糖在加热过程中的种种变化,寻找产生新物质的证据;随后,安老师又引导同学们将研究的目标转向加热用的蜡烛,借助工具的帮助,探究蜡烛燃烧过程中的奥秘,感受到了化学变化的神奇与有趣;最后,同学们通过阅读资料的方式了解了更多物质变化对人类生活的重要影响。本节课中,学生通过观察、实验等方法认识物质变化的本质特征;,经历资料阅读、信息交流、推理论证的过程体验物质变化在生活中无处不在,发展了正确的物质观。

本次骨干教师展示课活动在教研组内起到了示范引领作用。在课后评课活动中,老师们各抒己见、互相学习、切磋教艺、研究教学、共同进步。公开课是互相学习、交流、研讨的机会和平台,教研组内的每周一课将持续推进,为教师成长和教学研究助力!