党的十八大以来,习近平主席曾在多个场合提到文化自信。中华文化源远流长、底蕴深厚,中华传统文化深植于每一个中国人心中。我校复语教师在教学教研工作中,一直秉持文化自信的核心思想,致力于多维度提升学生的核心素养、培养中华文化主体意识,将中国优秀传统文化融入外语课堂,引导学生在提高跨文化交际水平的同时,更要主动传播中华文化,展示中华文化魅力。

对中华传统文化与小语种教学相结合的探究,是必要的时代课题,却也是尚未被深入研究的领域。我校初中德语教师蒋煜恒在教学中砥砺深耕,持续挖掘中华传统文化进入小语种课堂的无限潜力,更创新性地结合我校特色非遗选修课,把校本课程内容融入德语课堂,把非遗作品搬到德语课堂,实现了学生们“用德语聊非遗、以文化树自信”的教学目标,令其近距离体验到非遗之美,体会到原来灿烂的历史文化就在我们身边。

蒋煜恒老师的教学论文《中学小语种课堂中的非物质文化遗产教学实践探析》发表在最新的《海淀教育》期刊2022年第1期,为我校复语教研能力添砖加瓦,也为其他复语教师提供了教育教学新思路。

蒋煜恒老师2021年12月非遗德语公开课

海淀教育期刊发表原文

中学小语种课程中的非物质文化遗产教学实践探析——以北外附校德语课为例

非物质文化遗产经由各族人民世代相传,是中华民族传统文化的瑰宝。习近平总书记在党的十九大报告中强调,“文化是一个国家、一个民族的灵魂”。当今教育要落实立德树人,提升学生道德素养和人文情怀。而非遗课程进校园,是弘扬和传承中华优秀传统文化的重要形式,对增强学生民族自豪感、责任感,树立文化自信具有不可估量的价值和意义。

我校多年来致力于开发多种多样的非物质文化遗产选修课,如齐派篆刻、葫芦雕刻、纸塑、面塑、掐丝画等,邀请非遗传承人老师亲自进校园授课,学生的非遗作品在各级各类比赛中获奖。非物质文化遗产不仅可以作为独立的校园课程,开阔学生的视野,更可以作为融入性的教学内容贯穿于其他学科,培养学生的核心素养,实现跨学科教学,达成教学目标中的育人目标。

一、将非遗文化融入中学小语种教学的意义

1. 进一步继承与传承中华优秀传统文化

中华优秀传统文化博大精深,非遗历史源远流长。在世界多元文化交织的北京,在外国语学校的特色多语校园,学生们面对大量的外国文化,首要任务是认识本国文化,深入了解我国深厚的中华文化底蕴,形成中华文化主体意识,做文化传承人。

2. 符合新课标下中学小语种教学的核心素养培养目标

新课标下的中学小语种课堂要紧紧围绕学生的核心素养设计和展开。从语言能力、文化意识、思维品质和学习能力四方面全面提高学生的能力。将非遗文化主题引入小语种课堂,是进一步推行新课标下新型外语课堂、开展思政教育的重要且绝佳途径。

我们的学生承担着“讲好中国故事”的重要使命。通过外语语言与非遗文化的巧妙结合,学生们认识到我们的民族文化之美,才能从心底热爱自己的国家和文化,自觉主动地向世界传播优秀中华文化和动人故事。

3. 提升中学小语种课堂教学质量

将非物质文化遗产融入中学小语种课堂,可以使课堂教学更加新颖,使学生从艺术和中外文化对比的层面形成全新的认识与理解。学生通过对非遗文化的了解、特别是谈论本校非遗选修课,能在接近真实的生活情境下进行交际,激发学习兴趣,提高课堂功效。以非遗文化为背景设置交际任务,更具新鲜感,可以调动学生的探索欲望,培养学生分析问题与解决问题的能力。

二、将非遗文化融入中学小语种教学存在的问题

1. 教师对非遗文化的理解不足

小语种教师普遍具备的是外语语言能力和外语教学能力,但在其他学科方面的知识水平参差不齐。在课堂中融入非遗文化,本身就要求教师对中华文化、历史背景有深入的理解和感悟,并在课前对非遗文化整体评估,才能向学生传递正确良好的文化理念。“要给学生一杯水,老师要有一桶水”,向学生介绍非遗文化,首先就要求教师在备课上进行理念思维和教法环节的创新。

2. 非遗相关词汇德语翻译问题

目前对于非物质文化遗产外宣翻译方面的研究尚属探索阶段,且以英语翻译为主,实证研究匮乏,无法满足中学小语种课堂的非遗主题课程需要。在中学小语种课堂中介绍非遗文化,主要涉及到对非遗课程名称的翻译以及对课程内容的描述。根据翻译的“功能目的论”,在翻译中应以实现非遗文化跨文化交际为首要目的,灵活运用音译、直译等翻译策略保证信息传递准确,实现翻译的连贯性和忠实性,并恰当地针对中学生学习特点和课堂需求进行简化,适时灵活选择归化策略和异化策略。

三、将非遗文化融入中学小语种课程的实施策略——以北外附校一堂非遗选修课主题德语课为例

1. 挖掘非遗素材,合理选择教学内容

教师应该合理选择非遗文化的形式和作品作为外语教学内容,强调本土非遗资源。

1)教师应全面分析学生的认知能力和理解能力,选择非遗作品不可太复杂也不能过于简单。

2)对非遗内容的选择可贴近学生的日常生活,选择同学们耳熟能详的传统技艺,展示身边人切实的非遗作品,增加交际真实感。

3)教师需考虑内容是否符合学生创造力和思维能力,利用最近发展区选择部分学生相对陌生的传统技艺,保证有效学习,使学生在学习中获得成就感和幸福感。

在本课例中:我校自2015年6月被批准为海淀区非物质文化遗产传承项目实验校,每学期开设多门非遗选修课。如何从中选出符合一节德语课容量、并能为学生接受的非遗课程进行介绍,是教师在设计教学环节时一项重要的前期准备工作。

经过精心研究挑选,最终这堂课涉及的四门非遗选修课为:古筝、掐丝画、齐派篆刻和纸塑。这四门课分别象征了中国传统文化中的音乐、图画、汉字以及中国器皿造型。其中古筝与篆刻艺术学生们相对熟悉,而掐丝画和纸塑技艺较为新颖,这样难易结合的素材选择符合学生的学习习惯和学习能力,一张一弛,能有效把控学生的注意力。

2. 以外语为载体,深化非遗选修课内涵

语言是文化的载体和重要表现形式,尤其在小语种课堂上,非遗文化的内涵需要通过用语言描述和讨论非遗选修课内容来体现。在以学生为主题的课堂,教师作为学习引导者,需要精心设计课堂情境、选择符合学生认知水平的句型内容,引发学生自主思考和讨论。

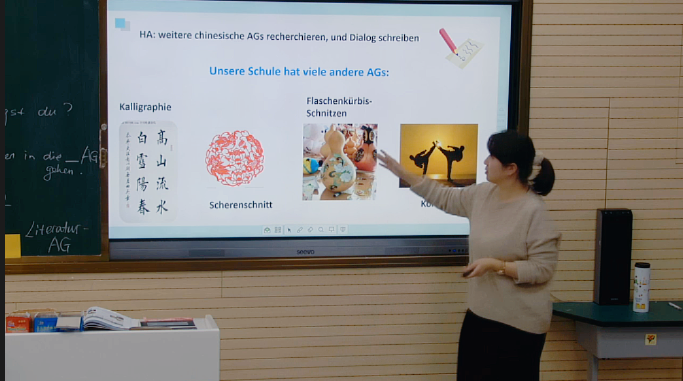

在本课例中:教师设置了德国姊妹校交流生来访的情境,请学生为自己的德国交流伙伴推荐一个学校的非遗选修课。学生通过探讨各选修课代表的中国文化,思考非遗作品背后的文化背景,理解非遗文化在现今生活中的表达形式,更提升用德语描绘中国文化、向世界介绍中国的爱国情怀。

在非遗选修课名称的翻译过程中,教师根据“功能目的论”原则,结合实际语用语境为学生提供了适当可用的选修课德语名称:

古筝选修课译为“Guzheng-AG”;掐丝画选修课的德语名称译为“Metallstreifenbilder-AG”(金属丝画选修课);齐派篆刻选修课译作“Siegelschnitzen im Qi Stil-AG”(齐风格的印章雕刻选修课);纸塑选修课译为“Papiergestaltungs-AG”(纸造型选修课)。

3. 多模态教学,直观展示传统技艺之美

如何能在一堂课里快速有效地让学生基本了解非遗文化?采用多模态化的教学方式是一种可行方案。多模态教学是指通过听觉、视觉、触觉、嗅觉等多种感觉,借助语言、图像、声音、动作等多种手段和符号资源进行交际。从广义上来说,课堂上所有交际活动都是多模态的。在融入了非遗文化的小语种课堂上,可以着重促进学生不同感知通道的交融,利用直观演示法和集体讨论法提升课堂效果。

在本课例中:教师向学生展示了古筝图片以及非遗作品实物:一幅扇面掐丝画、两个齐派篆刻印章以及一个纸塑作品司母戊鼎。学生近距离观察、触摸、传看非遗作品,着重给予视觉和触觉的刺激,调动学生多种感官协同运动,达到加快理解、加深印象、强化记忆的目的。在学生触碰非遗作品的同时,教师应引导学生对作品尊重爱护,设置相应难度的讨论任务,让学生形成对非遗文化和非遗文物的保护意识,为将来肩负推动人类命运共同体的重要使命埋下种子。

在课后作业的设计上,教师仍可遵循多元化的任务形式,让学生亲身去体验非遗选修课,深入了解各领域的非遗文化,采访非遗选修课老师和学生,多方位感受非遗之美。最终,学生需要汇总各类信息,转化为德语对话篇章、海报等文字形式以及视频、演讲等口语输出,完成知识迁移和内化。学生可以成为“北外附校非遗文化宣传大使”,录制推荐非遗选修课的德语视频,记录阶段性学习成果,并为姊妹校交流项目提供主题素材。

四、未来展望

人类只有一个地球,各国共处一个世界。中国提出构建人类命运共同体的方案,赢得国际社会的关注与好评。在各国经济政治各方面交往过程中,日益形成一个你中有我、我中有你的全球共赢局面。在新时代国际观下,中学生应理解党和国家的发展道路,顺应时代前进潮流,树立人类命运共同体意识。而中学小语种课堂一个重要教学使命就在于培养学生的国际观价值观,坚持文化“引进来”和“走出去”相结合,提升学生的文化自信。

将非遗元素引入中学小语种课堂,无疑是引发学生对本国文化进行思考、继承发扬中华优秀传统文化的绝佳途径。文化的形成需要成百上千年的积累和沉淀,经过时间的过滤,那些不合时宜、粗陋过时的文化被过滤掉,沉淀下来的优秀文化,以非物质文化遗产文化项目为代表,是我国文化可以“走出去”的底气与根基。非遗选修课是已经提炼过的优秀文化精华,教师可以直接取而用之,再经过与自己学科语种的结合联系,在课堂上推陈出新。

同时,小语种教师在课程中设计非遗文化元素,也为自己提供一个学习研究非遗文化的机会,符合教师终身学习的职业素养,提升自身眼界与站位,引领学生深入感悟中国智慧,成为新时代充满朝气自信的后浪、中华优秀文化传承人、社会主义接班者、推动建设人类命运共同体的主人公。

参考文献

[1] 许霞. 非遗课程进校园的意义与价值,中学课程辅导·教师教育(上、下),2019年8期

[2] 戴萍. "小学美术课程中的非遗教学实践思考分析." 美术教育研究 22(2021):2.

[3] 张周乐. "非遗艺术与初中美术教材结合研究——以苏州桃花坞木刻年画为例." 文理导航 34(2021):2.

[4] 谷旭光,李辉,崔丽. "非物质文化遗产外宣翻译研究综述." 河北科技大学学报:社会科学版 21.3(2021):8.